| 「これが金沢の文化なんですね」 | 2018年2月16日 |

飛行機雲発見です。

昨年、ロケーションフォトをされた

亜希子さんのお母様と昨日

お孫様(亜希子さんの姪っこちゃま)の

百日詣りのことなどなど

お電話で話していた折

この雪でお父様の車がはまり

ご近所のかたがたに助けられた

お話をうかがいました。

みなさんが知恵を出し合って

このやりかたがいいとか

独自のアイテムも持ってきたりとか

都会ではみな見て見ぬふりなのに

困った人を助けてくれることに

感激されたそうです。

関東からお越しのお母様は

「これが金沢の文化なんですね」と。

みんなが譲り合って助け合って

金沢人の気質は素晴らしいことです。

裏道が除雪されていない時、

中央を歩いていると、むこうに

車が来て止まってくれたから

焦って速足で進むと、窓を開けて

「急がなくていいですよぉーーー」と

ご婦人のお声が。

「すいませーーーん!」と私も声をはりあげました。

で、すれ違う時「大変な雪です^^;

お気をつけて^^」と声をかけあいました。

そして、知らない人と挨拶は

かわさない現代ですが

雪すかしをしているかたには

自然に頭が下がります。

それは「お世話していただいた道を

通らせていただきます」、

「(互いに)気を付けて」というような

意味合いもあってかと思っています。

雪道歩くノラちゃん発見。

この子は翌日もすまして歩いていました。

ノラちゃんは雪が好きなようですね。

そして、小さい子達はイキイキ雪遊びしていますね。

雪がご褒美って感じで楽しんでいます。

ウチの坊主も雪が降ると

ワクワクするようです。

「今年は、はまっている車を

7台助けた」となどと自慢していて

とある日は、家に帰って暖かい部屋の

窓からどうもはまっているらしき車を

発見し「今日は3台助けたから4台も一緒」

と、飛び出してゆきました。

やはり、若いほど雪が嬉しいようです。

今日はお陽様が出ていて嬉しいですね。

土の下で力強いエナジーをためて

もうすぐ芽吹きの春がきます☆”

2018年2月16日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

| 氷室の仕込み | 2018年1月30日 |

冬の風物詩「氷室の仕込み」が

湯涌温泉で行われたとNEWSで観ました。

2011年組さんの啓介さん&沙織ちゃん

ファミリーもお出かけされたそう。

これが氷室小屋ですね。

将くん、力強いぞ!

直クンはお母様と一緒にですね。

6月30日の氷室開きに氷が取り出されるのも楽しみですね。

沙織ちゃんから

あんな凄い細い道を登って

行くとは知らずビックリしました。

でもなかなか良かったですよ。

玉泉湖って確かずっと奥のほうにあって

怖い場所という記憶があります。

写真からは楽しそうなのが伝わってくるよ♫•*¨*•.¸¸♪✧

ボク達、金沢の風習を体感できてよかったね。

あと、ボク達が雪が大好きってなんだかわかります。

啓介さん&沙織ちゃんも雪景色での

前撮りを望まれましたから。

パパママの「風格レンガ博物館」フォトの

Happy Reportをご覧くださいますように。

http://www.kanazawa-syugen.jp/happy/index.php?id=114&cat=cat5_1

2018年1月30日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

| 加賀藩の文化奨励策 | 2018年1月2日 |

昨日は、金澤syugenそばの八幡さんに初詣にうかがいました。

雨のあとの境内はきれいでした。

3月10日、石川県立能楽堂にお出かけしませんか。

演目は

仕舞 「箙」 渡邊茂人師

狂言 「佐渡狐」 炭光太郎師

能 「融」 佐野玄宜師

金澤syugenの能楽祝言でも

たいへんお世話になっております

加賀宝生流能楽師 佐野玄宜先生が

シテをつとめられます。

この日はお囃子体験もできます!

加賀藩の歴代の藩主が文化奨励策を

とったこの土地では暮らしの中に

伝統芸能があります。

文化体験、きっと楽しいと思います☆”

今年初めての和ごころ勉強会

ご参加希望のかたお問い合わせくださいますように。

2018年1月2日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

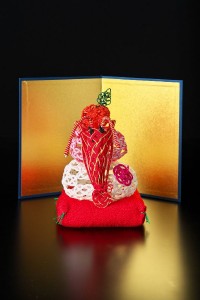

| 新年おめでとうございます | 2018年1月1日 |

明けましておめでとうございます。

2018年もどうかよろしくお願いします。

金澤modern水引オリジナルの

鏡餅は、伊勢海老が大きい

愛嬌あるデザインにいたしました。

曲がった腰と長いヒゲの

長寿の象徴の海老は

「脱皮を繰り返す」ことから

「成長」「新しく生まれ変わる」と

強い生命力を感じ縁起の良いことです。

さて、暮れのスーパーマーケットで

金沢ならではの紅白の鏡餅を

スマホで撮ってインスタグラムに

載せたところ県外在住の

新郎新婦OB様から反響がありました。

淡いピンクと白の鏡餅は

あいそらしいですよね☆”

県外ではなかなか手に入らないそうです。

お雑煮のお餅です。

日本列島、西が「丸餅」東が「角餅」

この境界線が石川県の松任というから

びっくりです。

金沢は角で小松は丸ということになりますね。

今年もblogにて新郎新婦様の笑顔と

金沢の情報を載せてまいりますので

「幸せのお福分け」「金沢不足解消」

にと、お役に立てたらと思います。

どうかお付き合いくださいますように( •ॢ◡-ॢ)-♡。

明け方は風の音もしていましたが

今は仄かに天使の梯子も見えています。

穏やかな元日となりました。

2018年が皆様方にとって幸福な年になりますように。

2018年1月1日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

| 能登の婚礼文化 縄はり | 2017年11月26日 |

泉野から見える山に雪が積もって

青白く美しいことでした。

新雪だからでしょうか、蛍光色のような白が眩いです。

雪のような白無垢をめされた福ちゃんです。

宇多須神社さんで挙式されました。

ご披露宴は能登に伝わるしきたり

「縄ほどき」で入場されポチ袋を

渡しながら花道を進みました。

花嫁さんの道中の行く手をはばむように

縄を張っている人達がいてお酒や

お金渡すと通して貰えるという

この風習は「縄はり」とも言い、

育った土地のご近所さんに感謝の

気持ちを伝えるものだったそうです。

ご両家の朝一番のお水を注ぎ合せる

「お水合わせ」のアレンジです。

福ちゃんが秋をイメージしてデザインした羊羹に

秋の実りのトッピングで仕上げられました。

只今、発売中のclubism12月号に

朋之さん&福ちゃんが載っています。

羊羹様もドーンと登場です。

コンビニや本屋さんでお買い求めいただけま~す。

2017年11月26日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし, お知らせしたいこと | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

| 〆縄 | 2017年9月13日 |

金澤syugenに秋を飾ってみました。

ほおずきと飾りかぼちゃです。

八尾のおわら風の盆が過ぎると

夏の終わりを実感します。

石川さゆりさんの「風の盆恋歌」を唄い、

八尾を舞台にしたコミック「月影ベイベ」

デビューし、まぁ、後夜祭と言ったとこです。

もうすぐ金沢の町ではあちこちの

神社さんの秋祭りですね。

小さい頃、お祭りが近付くと町内の

子供達は神社さんに集まって

わくわく準備をしました。

半紙に切れ込みが入ったのを

あわせてこよるみたいな作業をし

お祭りの前日には、各家庭のお玄関に

その半紙と藁をはさみこんだ〆縄を

大人と一緒に付けて行ったものでした。

で、御褒美にお菓子とかもらえたような。

この〆縄の習慣は金沢のどこも

そうなんだろうと思っていたら

金沢の中でも旧市内だけっぽいですね。

お祭りには母親が作る押し寿司と

べろべろ(えびす)がありました。

木枠の中に鮮やかな紺のりと生姜を

置いて酢飯を広げ魚を置き

薄板でくぎってと繰り返しの作業で

何かお手伝いをしたような気がします。

薄板の木の香りがついた酢飯には

清涼感があって好きでしたね。

鯖の押し寿司は絶品だったなぁと

秋が深まると懐かしく思いだされます。

2017年9月13日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

| 七つ橋渡り | 2017年9月11日 |

金沢には「七つ橋渡り」という風習があり

彼岸の中日(秋分の日)の深夜零時から

浅野川にかかる七つの橋を川上の方から

常盤橋・天神橋・梅の橋・浅野川大橋

中の橋・小橋・昌永橋とすべて歩くのだそうです。

昔は、さぞ暗かったことと思います。

ガス燈のほのあかりの「中の橋」から

「小橋」の方を眺めているところです。

夜風が水面を揺らして、川面にできる

さざ波は大きな龍の鱗のようです。

この橋は、金沢の旦那衆がお座敷遊びの

行き帰りに通ったそうです。

日暮てお茶屋さんの千本格子からも

灯りがもれてきます。

主計町は、明治時代にできた花街(かがい)です。

街は日が暮れていっそうの妖艶さを纏います。

主計から橋場の方を見ると「大橋」の

アーチが水鏡映って美しいことです。

さて、「七つ橋渡り」は同じ道を

通ってもおしゃべりをしてもいけなく

昔の人は顔を隠して歩いたそうです。

これをすると老後を健康にすごせるのだそうです。

調子のっちゃってな写真とともに

金沢の古い言い伝えをご紹介しました。

では、〆に

あ、調子のちゃって♫•*¨*•.¸¸♪✧

2017年9月11日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし, めしませ着物 | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

| 金谷出丸 | 2017年9月2日 |

秋風さやかなお朔に尾山神社さんです。

階段の下から神門あおげば

朝の日差しがまばゆいことです。

玉砂利の音も清々しいのです。

前田利家公像の背中の大きな丸は

母衣と言って馬で駆けると風でまあるく膨らむそうです。

森城の戦いでは全身金箔押しの甲冑でのぞんだそうです。

お松の方像です。

今年はお亡くなりになって400年の節目の年です。

神苑にある大きな蓮のオブジェ。

初夏に読んだ「政略結婚」の中で

“勇姫が住まいする金谷出丸”とあったのは

このあたりかしらんなどと思いながら歩きました。

辰巳用水の導水管です。

実際に水が通っていた管です。

神社さん側からの神門の姿

ステンドグラスがハイカラなのです。

昨日はタツヤさん&エイミさんの挙式が

無事整ったことのお礼詣りもさせていただきました。

エイミさんからいただいたメッセージです。

手元に全然写真がないので、

ブログで写真みて、こんな感じだったんだなー

としみじみしております笑

金沢に遊びに行った時には、

またお会いできたら光栄です(^^)

待っていますね☆”

利家公とお松の方にあやかっての

「夫婦円満」「子宝安産」の

言い伝えも心強いことです。

2017年9月2日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

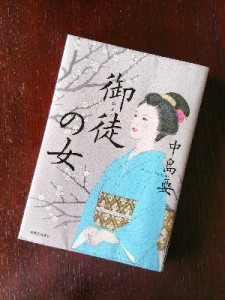

| 「御徒の女」 | 2017年8月17日 |

今日は、野田山で利家公の正室

おまつのかたの命日から400年の

墓前祭があったとのことです。

おまつのかたのお名前は松子さんだったのですね。

表紙がきれいな中島要さんの「御徒の女」を読みました。

江戸の下級武士の家の女の一生が描かれています。

娘が結婚して妻となり嫁となり、

子供が成長して姑となり、それぞれの立場で

考え方や感じ方が異なります。

例えば、嫁と姑、

思い違いや行き違いが多々あるのですが、

予想もしないようなお互いの思いに泣けました。

また、男の子を持つ母親の思い

そして、子供が母親を思いやる気持ちってのも

今も昔も変わらないのかなと感じました。

江戸から明治へと武家社会が

崩壊してゆく時は武家にとっては

天地がひっくりかえるような

出来事だったようです。

主人公の栄津が、江戸から東京へと呼び名が変わることを

将軍のお膝元の「江戸」から、

東の都の「東京」へ。

まるで「京の分家」と言わんばかり

そして、江戸を離れることを、都落ちと嘆きます。

読後、石川県の由来について知りたくなりました。

廃藩置県があって半年間は

なんと!金沢県という名前だったそうです。

その後、美川に県庁が移転したので

石川県という名前になったそうです。

で、石川の名前の由来は上流から

石が流れてくることから石川と呼ばれる

手取川が美川に流れていたからなのだそうです。

美川に県庁があったことは知っていましたが

金沢県にはびっくりでした☆”

あと、松子さんも初めて知りました。

2017年8月17日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし, 気まま図書館 | コメントはまだありません »

コメントをどうぞ

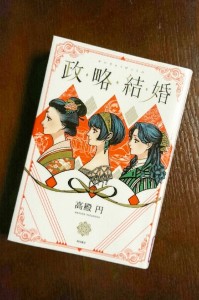

| 「政略結婚」 | 2017年7月19日 |

北國新聞に掲載されていた高殿円さんの

「政略結婚」が単行本化されました。

その昔の結婚のしきたりや

武家や華族のならわしなどが描かれていて

一般平民としては興味深く読みました。

「てんさいの君」は、江戸時代末期に

実在した加賀前田藩の親戚である

加賀大聖寺藩の利極公のもとに

嫁いだ勇姫が主役です。

物語は金沢の街から始まります。

前田家の側室のもとに生まれた

勇姫が住まいする金谷出丸は

今の尾山神社さんのお隣にあり

そこからは、専光寺浜の廻船が見えて

波音が聴こえたと言うのです。

尾山さんの灯りを目指して船が

金沢の港に着いたと聞いたことはありましたが

波音まで聴こえていたとはビックリ!

勇姫が金沢から江戸に嫁ぐ時

私の輿より前を行くのは貝桶と

呼ばれるもので、貝はぴったりと

合うことから非常に縁起がよく、

私が先さまへ御輿入れ前に

運ばなければならないしきたりだった。

貝桶は今も花嫁様のお衣装や

箱せこに描かれる絵柄です。

写真は、隆弘さん&恵子ちゃんの

「花貝あわせの儀」です。

美しい絵柄の貝を貝桶へと納めていただきました。

建姫のお輿入れでは

幸い菱というめでたい模様が織られた

白い装束を身につけるのがしきたりである。

菱は堅いに通じ、夫婦の絆、お家同士の絆、

お家同士の絆がかたくなるよう、

婚儀のお道具などもすべてこの菱のかたちにつつまれる。

写真は、前田家ゆかりの宇多須神社さんから

十月亭さんへ花嫁道中でお運びの

ヒロキさん&イクヨさんです。

イクヨさんが育った板橋は、

前田家の下屋敷があったことから

橋や公園、施設に加賀や金沢の名前がついていたそうです。

建姫の嫁入り行列では

しゃんしゃんという鈴の音に合わせて、

行列がゆっくりと進み始めた。

鈴の音がいいとされるのは、

かって源氏物語の須磨の巻で、

源氏の君を乗せた小舟が、

その鈴の音をたよりに明石の君の

屋敷に流れ着いたといういわれからである。

写真は、魔除けの鈴をテーマにされた

賢一郎さん&由美子さんのケーキです。

辻口博啓さんプロデュースで

飴細工で鈴のデザインです。

個人より家のために生きることが

当たり前だった時代。

ご縁をとりもつことが女の一番大事な仕事であった。

病気で若くして死ぬことも多々あって

また、お産が命がけで、生まれたとしても

赤ちゃんが無事に育つことが困難だった

こともあって「世継ぎ」が

お家存続のために絶対なのです。

そして、「結納」や「結婚の儀」がとても

重大な意味をもつものだと言うことが伝わってきます。

二章「プリンセスクタニ」は、明治から大正にかけて

九谷焼復興に力を注ぐ小松子爵の万里子が主役です。

洋行帰りの万里子が学校で上流階級の

女学生ならではのマウティングされるの

だけどかわしかたがカッコよく小気味良かったです。

三章は「華族女優」は、大正から昭和

激動の時代に没落した伯爵家の令嬢が

映画女優へと転身し戦中戦後を

逞しく生きる花音子が主役です。

花音子は、平成の世でも女優なのだとか(*^▽^*)

モデルは誰なのだろう

と、考えるのも楽しかったです。

中裏表紙のてんさい(大根)の絵。

「てんさい」の絵柄の九谷焼の皿が

どのお話にも登場します。

それぞれの時代の女性の

個性的な生き方が描かれていて

三つのお話が少しづつ繋がっています。

六月一日からは、金沢での挨拶はすべて「おあつうございます」となる。

本当に、おあつうございますね。

気になっていた小説だったので

晩酌もこらえてサクサク読みました。

2017年7月19日 カテゴリー: 加賀百万石のしきたり ならわし, 気まま図書館 | コメントはまだありません »